법이 허용한다고해도 모든 것이 다 허용되는 것은 아니다. 헌법은 국가 운영의 근간이자 최고 규범이다. 하지만 헌법이 규정한 권한이 곧바로 현실 정치에서 행사되어서는 안된다. 권한의 존재와 그 행사 여부는 별개의 문제이며, 후자는 언제나 정치적 판단과 관례의 영역에 속한다.

예를들면, 대통령에게는 계엄선포권이 부여된다. 헌법 제77조는 대통령에게 계엄을 선포할 수 있는 권한을 부여하지만, 현대 민주주의에서 계엄은 사실상 ‘사용되지 않는 권한’으로 간주된다.

윤석열 전 대통령은 법을 잘 아는 사람이지만 계엄이라는 법적 권한을 사용했기 때문에 대통령직에서 쫒겨났고 내란혐으로 법의 심판을 받고 있는 것이다. 당시의 시국상황이 계엄을 선포할 상황이었느냐는 평가는 주관적이지만 국민들의 객관적 판단은 계엄선포를 할만한 상황이 아니라고 생각하고 있다.

헌법이 대통령의 계엄권을 보장하고 있다고해도 시국상황까지 보장하지는 않는다는 의미며 정치적 지혜와 시대적 감각이 계엄 선포권을 제어해온 것이다.

마찬가지로 최근 대법원장의 국회 출석 요구를 둘러싼 논의도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 헌법은 국회가 국정 전반에 대해 증인 출석을 요구할 수 있도록 하고, 사법부 수장 역시 그 국회출석을 요구할 수 있다.

그러나 사법부의 독립이라는 헌법 정신과 삼권분립의 원칙을 고려할 때, 대법원장이 정치적 논쟁의 장에 직접 출석하는 것은 관례적으로 지양되어 왔다. 사법부 수장은 판결로 말해야 한다는 원칙은 단순한 격언이 아니다.

권력의 분립은 각 기관의 ‘절제된 행동’ 위에서만 유지될 수 있다. 헌법은 틀이고, 관례는 그 틀을 운용하는 지혜다. 법이 허용하더라도, 그 행사가 국가의 균형을 무너뜨린다면 그것은 헌법 정신에 충실한 행동이라 보기 어렵다.

민주화를 이끌어왔다는 자부심을 가지고 있는 민주당이 헌법의 권한과 관례의 자제 사이, 그 미묘한 경계를 마구 무너뜨리고 헌법의 조문에만 무조건 충실하고 관례를 내팽개친다면 그건 국민들이 기대하는 민주주의가 아니다.

헌법조문에 충실하되 관례를 최대한 존중해 주는 민주주의, 국민들은 그 절묘한 민주주의를 기대한다. 그래서 민주주의를 하기가 참 어렵다.

거문도 (전남 여수시)

사진: 거문도 전경(전라남도 여수시 섬박람회지원단 제공)행정안전부와 해양수산부는 「2026년 병오년(丙午年) 올해의 섬」으로 전라남도 여수시에 위치한 영해기점 유인섬인 ‘거문도(巨文島)’를 지정하였다.

거문도 (전남 여수시)

사진: 거문도 전경(전라남도 여수시 섬박람회지원단 제공)행정안전부와 해양수산부는 「2026년 병오년(丙午年) 올해의 섬」으로 전라남도 여수시에 위치한 영해기점 유인섬인 ‘거문도(巨文島)’를 지정하였다.

정청래 민주당대표 국가대표 쇼트트랙선수단 격려!

정청래 민주당대표가 2026년1월23일(금) 충북 진천군에 위치한 진천선수촌에 방문하여 쇼트트랙 선수단을 격려하고 기념촬영을 하고 있다.자료출처 : 더불어민주당

정청래 민주당대표 국가대표 쇼트트랙선수단 격려!

정청래 민주당대표가 2026년1월23일(금) 충북 진천군에 위치한 진천선수촌에 방문하여 쇼트트랙 선수단을 격려하고 기념촬영을 하고 있다.자료출처 : 더불어민주당

2026년 신년 기자회견

자료출처 : 청와대

2026년 신년 기자회견

자료출처 : 청와대

한.이탈리아 정상회담 소인수회담

자료출처 : 청와대

한.이탈리아 정상회담 소인수회담

자료출처 : 청와대

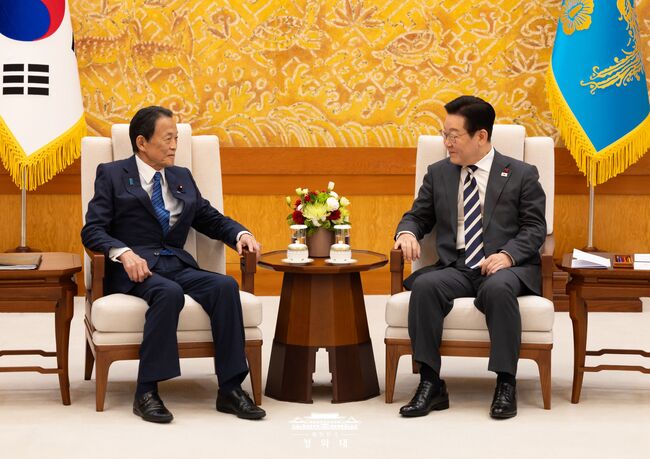

李 대통령, 아소 다로 전 일본 총리와 면담

사진출처 : 청와대

李 대통령, 아소 다로 전 일본 총리와 면담

사진출처 : 청와대