1964년, 경남 김해의 한 외딴집. 당시 18세였던 최말자 씨는 성폭행을 당할 위기 속에서 마지막 힘을 다해 남성의 혀를 깨물었다. 살기 위한 본능적 방어였다. 그러나 법정은 그에게 정당방위가 아닌 ‘중상해죄’를 적용했고, 징역형의 유죄 판결을 내렸다. 여성이 성폭력 상황에서 저항할 권리를 부정한, 당시 법감정의 냉혹한 민낯이 그대로 드러난 판결이었다.

그리고 61년이 흘렀다. 2025년 7월 23일, 부산지법의 재심 재판정에서 검찰이 마침내 무죄를 구형했다. 단지 무죄만이 아니었다. "정당방위가 인정되며, 위법성이 조각된다"는 말과 함께, 국가를 대표해 피해자에게 사과드린다는 공식 발언이 있었다. 이것은 단지 한 사람에 대한 판결을 넘어, 시대의 오류를 인정한 역사적 선언이었다.

최말자 씨는 이날 법정에서 "이겼습니다!"라고 외쳤다. 법정에 앉은 모든 이의 가슴을 울리는 한마디였다. 그 목소리는 단지 개인의 승리 선언이 아니었다. 오랜 세월 동안 피해자임에도 가해자로 낙인찍혀 살아야 했던 수많은 여성들, 그리고 그들의 침묵에 빚진 이 사회 전체를 향한 외침이었다.

그렇다면 우리는 왜 이토록 오랜 시간이 지난 뒤에야 정의를 회복하게 되었을까? 정답은 간단하다. 법은 있지만, 그 법을 인간의 얼굴로 해석하지 않았기 때문이다. ‘정당방위’라는 단어는 법전에 있었지만, 여성의 신체와 생명을 지키기 위한 저항이 정당하다는 인식은 당시 사법 시스템에는 없었다. 법과 정의가 따로 놀던 시대, 약자는 늘 법의 이름으로 상처받았다.

최 씨의 재심은 단지 하나의 판결을 뒤집는 작업이 아니다. 이는 우리가 얼마나 오랫동안 침묵했고, 어떤 고통에 눈을 감았는지를 반성하는 시간이다. 검찰의 무죄 구형은 시작일 뿐이다. 이제 사법부는 무죄 선고와 함께, 공식적인 사과와 제도적 성찰을 통해 더 나아가야 한다.

그녀는 말했다.,“다시는 나 같은 여성이 생기지 않길 바랍니다.” 그 한 마디에 담긴 무게는 무죄 판결 그 자체보다 크다. 정의는 때로 너무 늦게 온다. 그러나 더 늦지 않도록, 우리는 이 사건을 오래 기억해야 한다. 그리고 ‘정당방위’라는 말이, 여성에게도, 약자에게도 온전히 작동하는 사회를 만들어야 한다.

그녀는 61년 동안 침묵을 견뎠고, 이제 법이 늦게나마 귀 기울였다. 다음은 우리 사회 전체의 책임이다.

거문도 (전남 여수시)

사진: 거문도 전경(전라남도 여수시 섬박람회지원단 제공)행정안전부와 해양수산부는 「2026년 병오년(丙午年) 올해의 섬」으로 전라남도 여수시에 위치한 영해기점 유인섬인 ‘거문도(巨文島)’를 지정하였다.

거문도 (전남 여수시)

사진: 거문도 전경(전라남도 여수시 섬박람회지원단 제공)행정안전부와 해양수산부는 「2026년 병오년(丙午年) 올해의 섬」으로 전라남도 여수시에 위치한 영해기점 유인섬인 ‘거문도(巨文島)’를 지정하였다.

정청래 민주당대표 국가대표 쇼트트랙선수단 격려!

정청래 민주당대표가 2026년1월23일(금) 충북 진천군에 위치한 진천선수촌에 방문하여 쇼트트랙 선수단을 격려하고 기념촬영을 하고 있다.자료출처 : 더불어민주당

정청래 민주당대표 국가대표 쇼트트랙선수단 격려!

정청래 민주당대표가 2026년1월23일(금) 충북 진천군에 위치한 진천선수촌에 방문하여 쇼트트랙 선수단을 격려하고 기념촬영을 하고 있다.자료출처 : 더불어민주당

2026년 신년 기자회견

자료출처 : 청와대

2026년 신년 기자회견

자료출처 : 청와대

한.이탈리아 정상회담 소인수회담

자료출처 : 청와대

한.이탈리아 정상회담 소인수회담

자료출처 : 청와대

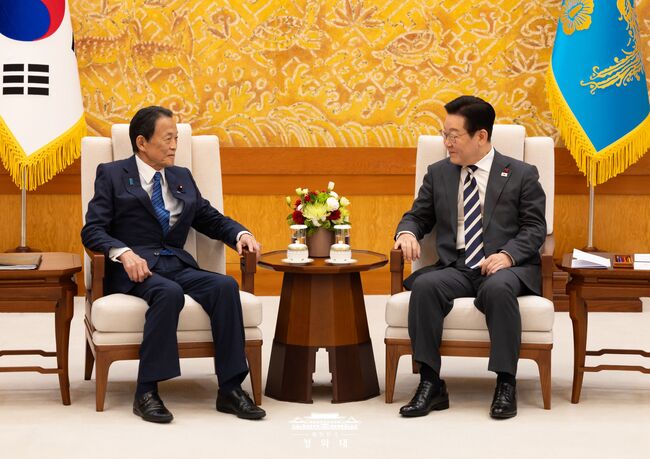

李 대통령, 아소 다로 전 일본 총리와 면담

사진출처 : 청와대

李 대통령, 아소 다로 전 일본 총리와 면담

사진출처 : 청와대